В день памяти святых мучеников Флора и Лавра мы начинаем публикацию глав из книги Александра Трофимова

«ЧУДО О ФЛОРЕ И ЛАВРЕ. Храм во имя святых мучеников Флора и Лавра, что в Старом Яму»

***

Эй, пошел, ямщик!… – Нет мочи:

Коням, барин, тяжело;

Вьюга мне слипает очи;

Все дороги занесло…

А. С. Пушкин

В само село дорога с трудом протискивается узким мостом через реку Пахру. Мост для машин не рассчитывался. В 1926 году, когда его строили, основным транспортным средством была лошадь. С лошадью связана и история села, история сельского храма во имя святых мучеников Флора и Лавра, история дороги…

Храм был воздвигнут ямщиками в честь небесных покровителей коней – святых мучеников Флора и Лавра. Первые документальные сведения о нем относятся к 1627 году. Храм имеет долгую и насыщенную событиями историю, о которой и повествуют предлагаемые вниманию читателя главы книги.

Глава I

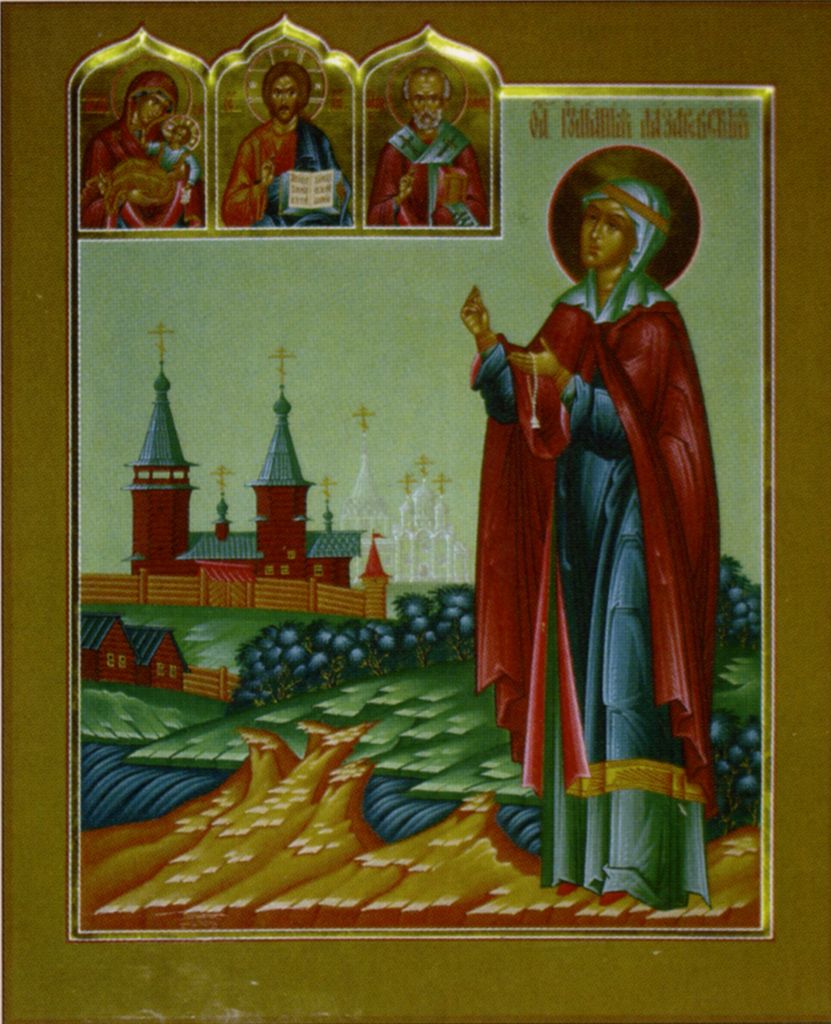

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ ФЛОР И ЛАВР – НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ ХРАМА

Часть 1. Житие святых мучеников Флора и Лавра

Часть 2. Древнерусский иконописный сюжет «Чудо о Флоре и Лавре» и образ коня

Часть 3. Служение святых мучеников Флора и Лавра Русской земле

Часть 4. Ямская гоньба на Руси

Часть 5. «Век иной – иные кони…»

Часть 6. Акафист святым мученикам Флору и Лавру

Часть первая

ЖИТИЕ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ФЛОРА И ЛАВРА

Два светильника явистеся мысленней тверди, Церковь священно украшающе, и всю просвещаете светло тварь присно чудотворении страстотерпцы, вопиюще: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите во вся веки.

(Канон святым мученикам)

Православная Церковь празднует память святых мучеников Флора и Лавра 18/31 августа.

Свой подвиг они совершили во II веке. Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но и по духу, так как единодушно веровали во Христа и угождали Ему добрыми делами. Сначала они жили в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне земли бывшей Югославии: Сербия, Босния, Герцеговина и другие страны Балкан). От христиан Прокла и Максима братья научились ремеслу каменотесов и стали в этом ремесле искуснейшими в Иллирии. От Прокла и Максима святые братья научились и богоугодной жизни.

Благочестивые учителя Флора и Лавра были преданы смерти за веру во Христа, а спустя некоторое время вслед за ними и святые братья унаследовали мученические венцы. Это произошло так.

Когда правитель соседней области обратился к правителю Иллирии Ликиону с просьбой прислать ему искусных каменщиков для постройки языческого храма, тот отправил на помощь Флора и Лавра, как лучших знатоков строительного дела. Сооружая храм, братья раздавали бедным плату, получаемую за свой труд, и при этом учили людей основам христианской веры. Они проповедовали язычникам Истинного Бога, кормили голодных и бедных, ночами молились о просвещении людей. Святые братья обратили ко Христу множество людей, среди которых был и языческий жрец со своим сыном.

Однажды, когда святые Флор и Лавр тесали камень, к ним подошел юный сын жреца и, став близко, смотрел на их работу. Вдруг от камня отскочил осколок, ударил юношу в глаз и выбил его. На крик раненого прибежал его отец, языческий жрец по имени Мемертин. Видя, что лицо сына окровавлено и глаз выпал, Мемертин бросился было на работников, чтобы побить их. Но бывшие здесь другие рабочие удержали его, удостоверяя, что святые братья невиновны. Флор и Лавр пообещали разгневанному отцу, что его сын получит исцеление.

Они взяли юношу на ночь к себе в дом, наставили вере во Христа и сказали ему: «Если будешь всем сердцем веровать в Того Бога, о Котором мы возвещаем тебе, то глаз твой скоро будет здоров». Юноша ответил: «Если глаз мой станет таким же, как и прежде, то я уверую в вашего Бога и буду чтить Его. Без сомнения, больше надлежит веровать в Того Бога, Который исцеляет больных и возвращает зрение слепым, нежели в тех богов, которые не только больных не исцеляют, но и здоровых делают больными». При этом юноша рассказал святым о таком случае: «Есть,– сказал он,– среди наших жрецов один жрец по имени Ерм. Когда несколько лет назад хотели поставить его в жреческое звание, то привели к изображению Зевса, чтобы возложить руку идола на его голову. Такой обряд существует у нас при поставлении в жрецы. Он состоит в том, что руку Зевса, приделанную к плечам и движущуюся в суставе, жрецы при помощи серебряной цепи поднимают вверх, а потом опускают на голову поставляемого. Когда эту руку спускали на главу Ерма, то серебряная цепь случайно выскользнула из рук державших ее, и рука, упав на лицо Ерма, ободрала его ногтями вплоть до костей, так что до сего дня издалека видны зубы его. И ни один бог не оказал ему помощи, напротив, ему делается все хуже».

Святые Флор и Лавр со слезами начали молиться Богу о том, чтобы Он исцелил юношу и просветил не только его телесный глаз, но и душевные его очи. После усердной молитвы братья осенили больной глаз юноши крестным знамением, и глаз немедленно зажил и так же хорошо видел, как и прежде. Вследствие такого чуда уверовал во Христа не только исцеленный юноша, но и отец его.

После этого Флор и Лавр, получая в своей работе помощь от Ангела Божия, в короткое время окончили постройку храма, но не оставили его для жилища идолов, а освятили его для прославления пресвятого имени Иисуса Христа. Они поставили в храме к востоку честной крест, собрали до трехсот человек, уверовавших по их проповеди, и совершили всенощную молитву, прославляя Христа.

Во время молитвы сошел свыше свет неизреченной небесной славы и наполнил храм дивным сиянием. По окончании всенощной молитвы все бывшие в храме отправились к стоявшему неподалеку зданию, в котором находились приготовленные для нового храма идолы, и, обвязав шеи этих идолов своими поясами, вытащили из здания и разбили их на мелкие части.

Узнав о случившемся, правитель велел взять братьев и всех, кто был с ними, в том числе Мемертина с сыном. Всех их приговорили к сожжению, а самих Флора и Лавра отослали к правителю Иллирии Ликиону. Ликион обстоятельно расспросил их обо всем и, узнав, что они христиане и остаются непоколебимыми в своей вере, велел сбросить их в глубокий колодец и засыпать землей живых. Через много лет нетленные мощи святых братьев были обретены и перенесены в Константинополь. Господь даровал им великую целебную силу. В 1200 году их видел новгородский паломник Антоний, около 1300 года главы мучеников в монастыре Вседержителя видел Стефан Новгородец.

Церковь так воспела подвиг мучеников:

«Зодчии показастеся духовнии, наздаете верою благочестивых души, Божественною благодатию на камени веры, и, себе сами совершивше храм священ Честныя Троицы, твердо пострадаете. Тем и исцеления источаете верою к вам притекающим, и страсти отгоняете, страстоносцы самобратнии. Молите Христа Бога грехов оставление подати чтущим любовию святую память вашу» (седален святым мученикам).

В Минее за август сказано, что на Руси святых мучеников Флора и Лавра почитают как покровителей домашнего скота. Это почитание возникло еще в древние времена, и по всей Русской земле торжественно праздновался день памяти этих святых.

Со времен Древней Руси дошло такое сказание. На второй день третьего Спаса* пахал мужик землю, чтобы посеять озимую рожь. Лошадь заартачилась и остановилась. Принялся мужик хлестать ее кнутом, а потом стал изо всех сил колотить палкой. Лошадь пала на колени и заржала. Хозяин осыпал ее бранью и пригрозил вспахать на ней целую десятину в один день. Вдруг откуда ни возьмись два странника с посохами. «За что ты бьешь лошадь? – спрашивают они мужика,– ведь ты ответишь за нее Богу, всякая животина на счету у Бога, а лошадь сама умеет Ему молиться. У вас, вот, на каждой неделе полагается для отдыха праздник, а у коня твоего круглый год нет ни единого праздника. Завтра наш день – Флора и Лавра: вот мы и пришли заступиться и посоветовать свести твою лошадь к церкви; и соседям то же наказать, если хотят, чтобы лошади их были здоровы и в работе крепки и охотливы. Мы приставлены к лошадям на защиту. Бог велел нам быть их заступниками и ходатаями перед Ним».

Это сказание свидетельствует о древнем происхождении и повсеместном чествовании дня святых Флора и Лавра на всем пространстве Русской земли.

* Третьим Спасом на Руси называют день Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа, который празднуется 16/29 августа.

По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, с открытием мощей святых мучеников Флора и Лавра прекратился падеж скота. Тогда и началось почитание святых как покровителей лошадей. Это почитание, возможно, пришло на Русь с Балкан – родины святых братьев. Именно там возникло предание о том, что мученики Флор и Лавр были обучены Архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми.

В древних иконописных подлинниках Руси дается наставление, что святые Флор и Лавр должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют. И до сего дня во многих храмах и музеях России сохранились прекрасные иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей. Наибольшее распространение получил сюжет «Чудо о Флоре и Лавре».

Часть вторая

ДРЕВНЕРУССКИЙ ИКОНОПИСНЫЙ СЮЖЕТ «ЧУДО О ФЛОРЕ И ЛАВРЕ» И ОБРАЗ КОНЯ

Иконописцы Древней Руси богословствовали в красках, раскрывая через видимые образы тайны духовного мира. Образ святых мучеников Флора и Лавра – из числа таких откровений древних иконописцев. Князь Е. Трубецкой так пишет о сюжете «Чуда о Флоре и Лавре»: «Когда мы видим этих святых среди многоцветного табуна, коней, играющих и скачущих, может показаться, что в этой жизнерадостной картине мы имеем посредствующую ступень между иконописным и сказочным стилем. И это в особенности потому, что именно Флор и Лавр более чем какие-либо святые сохранили народный русский, даже прямо крестьянский облик; но и они, властвуя над конями, сами, в свою очередь, имеют своего руководящего Ангела, изображаемого на иконе… Не остается никакого сомнения в том, что они не самостоятельные носители силы небесной, а только милостивые ходатаи о нуждах земледельца, потерявшего или боявшегося потерять свое главное богатство – лошадь».

Прежде чем обратиться к иконописному сюжету, вспомним о символике образа коня в Священном Писании и во взглядах на мир древних народов земли.

Мы называем животных братиями нашими меньшими. И действительно, во всей мировой истории люди и животные связаны братскими узами, помогают друг другу. Христос ссылался на заботу людей о своих животных в день субботний и этим оправдывал исцеление больных в субботу. Чувство ответственности за благополучие животных замечательно выражено в Книге Притчей: «Праведный печется и о жизни скота своего» (Притч. 12, 10).

Мы называем животных братиями нашими меньшими. И действительно, во всей мировой истории люди и животные связаны братскими узами, помогают друг другу. Христос ссылался на заботу людей о своих животных в день субботний и этим оправдывал исцеление больных в субботу. Чувство ответственности за благополучие животных замечательно выражено в Книге Притчей: «Праведный печется и о жизни скота своего» (Притч. 12, 10).

Слово «конь» – индоевропейского происхождения. Индоевропейцев объединяли общий язык, близкие личные имена, общие божества, ритуалы, священные гимны, представления о мире. У индоевропейцев, обитавших в древние времена в южнорусских степях, на юго-востоке Европы и северо-востоке Передней Азии, ведущей отраслью в хозяйственной жизни было коневодство, проводились конные состязания. Индоевропейцы первыми из народов земли приручили лошадь, и не случайно конь стал главным культовым животным в религиозной жизни. Они же изобрели колесницу, что способствовало распространению индоевропейцев по европейскому и азиатскому материку вплоть до Индостана.

В русский язык слово «лошадь» пришло поздно, лет 700–800 назад, из тюркских языков: конь в тюркских языках – «алаш». У славян сначала отпала буква «а», а затем «лаш» првратилось в «лошадь».

В русский язык слово «лошадь» пришло поздно, лет 700–800 назад, из тюркских языков: конь в тюркских языках – «алаш». У славян сначала отпала буква «а», а затем «лаш» првратилось в «лошадь».

В представлениях большинства древних народов конь олицетворял солнце и был посвящен ему. Общим для индоевропейских народов является образ бога солнца на боевой колеснице, запряженной конями, причем само солнце представляется в виде колеса.

Кони символизируют одновременно жизнь и смерть, бег времени и вселенную, плодородие и власть, солнце и небо. Кони – воплощение жизненной силы и красоты, ассоциировались также с силами стихий – огнем, ветром, волнами, текущей водой.

И в русских сказках недаром говорится об огнедышащих конях. И конечно, это огонь небесный. В России фигурки лошадей часто окрашивали в красный цвет – цвет восходящего солнца. Развевающаяся грива скачущего коня напоминает пламя костра.

Белый конь всегда связан с огнем, с солнцем, светом, жизнью и духовным просветлением. Существует присловье: «У кого не было белого коня, тот не знает и истинного добра». Символика коня простирается от света к тьме, от неба к земле, от жизни к смерти. В религиозных обрядах многих народов лошадь служила символом непрерывности жизни.

Особенно почитались белые кони на Востоке. На земле же единственным владельцем их мог быть царь, ибо эти кони были одним из семи его сокровищ. И не случайно, когда персидский царь Ксеркс I возглавил поход персов в Грецию, впереди его войска шли десять священных белых лошадей. Затем ехала колесница, запряженная белыми лошадьми,– пустая, так как она предназначалась для бога, и только потом – Ксеркс в колеснице, опять-таки запряженной белой лошадью.

Особенно почитались белые кони на Востоке. На земле же единственным владельцем их мог быть царь, ибо эти кони были одним из семи его сокровищ. И не случайно, когда персидский царь Ксеркс I возглавил поход персов в Грецию, впереди его войска шли десять священных белых лошадей. Затем ехала колесница, запряженная белыми лошадьми,– пустая, так как она предназначалась для бога, и только потом – Ксеркс в колеснице, опять-таки запряженной белой лошадью.

Конь в античной традиции также символ устремлений человеческой души. Душа изображается в виде колесницы, управляемой возницей с запряженными в нее конями разной масти: белым (благородство) и черным (страсти). Первый стремится к небу, второй рвется к земле. Возница же пытается удержать поводья и соразмерить небесное и земное,– об этом говорит Платон в своих «Диалогах».

Конь в античной традиции также символ устремлений человеческой души. Душа изображается в виде колесницы, управляемой возницей с запряженными в нее конями разной масти: белым (благородство) и черным (страсти). Первый стремится к небу, второй рвется к земле. Возница же пытается удержать поводья и соразмерить небесное и земное,– об этом говорит Платон в своих «Диалогах».

Конь и всадник становятся символом человеческого тела, несущего душу, либо символом духовной природы человека, заключенной в материальное тело.

Добавьте комментарий